- ITmedia ビジネスオンライン

- 金融機関のデジタル活用

- 次のキャッシュレスはB2B? 企業間取引にカードは使えるのか(1/...

次のキャッシュレスはB2B? 企業間取引にカードは使えるのか(1/2 ページ)

PayPayに代表されるコード決済のスタートや、コロナ過における非接触ニーズの増大など、遅れているといわれていた日本のキャッシュレス決済も次第に普及の兆しを見せ始めてきた。

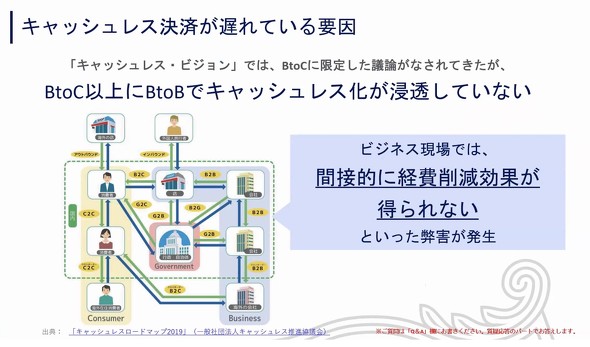

ただしここで進んでいるのは、一般消費者向けの決済手段、いわゆるB2Cだ。一方で企業間取引、B2Bのキャッシュレス化はどうか。「B2C以上に、B2Bのキャッシュレス化が進んでいない」。そう話すのは、エコノミストの崔真淑氏だ。

日本のB2B決済は銀行振込が中心で、クレジットカードなどを使ったキャッシュレス決済はほとんど浸透していない。経済産業省の定義では、計測が難しいという理由で銀行振込はキャッシュレス決済という扱いになっておらず、これもあってB2Bのキャッシュレス化は進んでいない。

B2B決済の2つの要素

一口にB2B決済といっても、その頻度や金額によって大きく2つに分けて考えた方がいいだろう。1つは、従業員が日々使う小口の経費の部分だ。従来であれば、従業員が立て替えて支払い、それを後ほど精算する方法が一般的だった。月に1回、企業が清算金を従業員の口座に振り込む形だ。

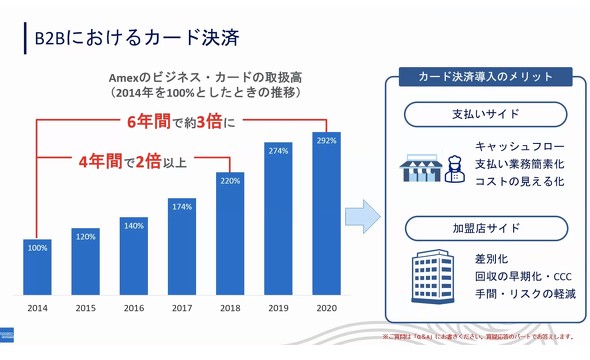

この小口の経費については、次第にキャッシュレス化が進み始めている。メジャーな手法は法人クレジットカードで、従業員が渡されたカードで経費を支払うと、そのまま法人の銀行口座から引き落とされる。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 法人カード営業本部の谷川美紀副社長は、「個人カードと法人カードで、同じくらいの規模になってきている」と話す。企業によっては小口経費の支払いを基本的に法人カードとしているところも出てきており、キャッシュレス化は進み始めている。

後押ししているのは法律の改正だ。2022年1月に施行となる改正電子帳簿保存法では、領収書などの国税関係書類を紙で保存する必要がついになくなる。これまでも、条件を満たせば紙の保存は不要だったが、電子署名が必須だったり、タイムスタンプを押す日時が厳格だったりと、なかなか浸透していなかった。今回の改正で、要件が相当緩和され、多くの企業が利用を見込んでいる。

さらにクラウド会計の普及で、カードの利用明細を自動的に会計ソフトに取り込んで処理できるようになってきたことも追い風だ。小口経費の精算は、従業員、経理担当双方に業務負荷が高い。紙の領収書が不要になり、会計システムでの処理も自動で行われることは、コロナ過によるリモート業務の推進という意味でも効果が大きい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

企業の意識を「性善説」に変えていけ 経費精算クラウドトップ「コンカー」の三村社長

企業の意識を「性善説」に変えていけ 経費精算クラウドトップ「コンカー」の三村社長 「経費精算不正」見つけたことある7割 「接待交際費」に危機感

「経費精算不正」見つけたことある7割 「接待交際費」に危機感 コロナでも出社? 経理の完全リモートワークを阻む壁

コロナでも出社? 経理の完全リモートワークを阻む壁 政府の”キャッシュレス推進”ウラの狙い 改善したい“不名誉すぎる”実態とは?

政府の”キャッシュレス推進”ウラの狙い 改善したい“不名誉すぎる”実態とは? 2020年のキャッシュレス業界 けん引したのは結局クレカ

2020年のキャッシュレス業界 けん引したのは結局クレカ 消える月謝袋 会費の支払いもキャッシュレス、会員管理も行う「会費ペイ」が急成長

消える月謝袋 会費の支払いもキャッシュレス、会員管理も行う「会費ペイ」が急成長