DXのカギを握る、ノーコード/ローコード開発ツールの使い処と「伴走型SIer」の見つけ方:誰も教えてくれない、DXが進まない本当の理由と解決策

DXに取り組みたいものの「何から始めればよいのか分からない」「アプローチの方法が分からない」といった悩みが随所で聞かれる。日本企業のDXが進まない理由とその解決策を専門家に聞いた。カギは「伴走型SIer」というパートナーの存在と、ノーコード/ローコード開発ツールの使い方にある。

DXの取り組みが進まない、戸惑いを覚える企業の実態

2020年12月に経済産業省が発表した「DXレポート2中間取りまとめ」(以下、DXレポート2)は、「2020年10月時点での回答企業約500社におけるDX推進への取組状況を分析した結果、実に全体の9割以上の企業がDXにまったく取り組めていない(DX未着手企業)レベルか、散発的な実施に止まっている(DX途上企業)状況であることが明らかになった」と伝えている。

同レポートはその原因についても分析し「先般のDXレポートによるメッセージは正しく伝わっておらず、『DX=レガシーシステム刷新』、あるいは、現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である、などの本質ではない解釈が是となっていた」と指摘する。ここで示されているDXの本質とは「変化に迅速に適応し続けること、その中ではITシステムのみならず企業文化を変革すること」だ。

変化に迅速に対応し続けることを目指すならば、システム開発をベンダーに丸投げするウオーターフォール型のアプローチは適さず、ビジネスの現場を巻き込みながら課題を即時に解決するスタイルにかじを切らなければならない。ビジネスの現場やIT部門に求められるスキルも従来とは異なるため、DXを推進する際に戸惑いを覚える企業もあるという。

従来型のシステム開発手法がDXを阻む理由

従来型のシステム開発がDXにそぐわない理由について、企業のDXの現状を知るサイボウズの相馬理人氏(事業戦略室kintoneビジネスプロダクトマネージャー)は次のように語る。

「従来のシステム開発は、IT部門が現場からヒアリングした内容を基に要件定義や上流設計を担い、それを基に外部のシステムインテグレーター(SIer)が開発を担うものでした。その際、現場が開発側に要望を伝えようとしても、細切れの伝言ゲームのようになってしまってうまく情報が伝わらず、システムが現場のニーズにマッチしないことがよくあります」(相馬氏)

要件の伝達手法だけでなく、要件定義を確定させてから開発工程に進むウオーターフォール型の手法にも限界があるという。

「本来、SIerは要件定義に書かれた範囲のみを開発のスコープとします。開発作業の途中で、現場のニーズに合わせて柔軟にシステムの要件を変えられるものではありません」(相馬氏 )

前述したようにDXは変化に迅速に適応するための組織体制やシステムを追求する活動であり、ベンダーにシステム開発を丸投げし、型通り作成する方法とは相性が悪い。特に、仮説や検証を頻繁に繰り返して作り上げるSoE(System of Engagement)領域のシステムはその傾向が顕著だ。

ビジネスニーズを熟知する現場が主導してシステム開発を進め、エンドユーザーが自らPDCAを回しながら即時にニーズを反映させることが求められている。IT部門の役割も変わり、現場の要望を取りまとめてSIerに依頼するフェーズから、現場が内製化できるような環境づくり、現場のデジタル化を支援するフェーズへと移行しなければならない。しかし、システム構築や大きなシステム変更の経験を持たない現場が直ちにシステムを内製化するのは難しく、IT部門の意識変革も簡単ではないだろう。

「伴走型SIer」の存在が手詰まりの状況を変える

この手詰まりともいえる状況の救世主となるのが、伴走型SIerという新しいカタチのシステム開発パートナーだ。SIerに受発注形態で開発を丸投げする手法に限界を感じているものの、現場による内製化にシフトすることは難しいというギャップを埋め、企業とベンダーが共創的関係の中でシステムを作り上げる新たなアプローチを前提とする。伴走型SIerは、DXを推進したい企業と目標を共有し、ビジネス現場やIT部門がDXに必要なスキルを習得できるよう支援しながら開発を進める。

ただし、高度な技術や知識を要する開発環境を前提としてしまうと、伴走型SIerと現場の共創的関係は築けない。両者の間を取り持つのが、ノーコードおよびローコードで開発を進められるサイボウズの業務改善プラットフォーム「kintone」だ。

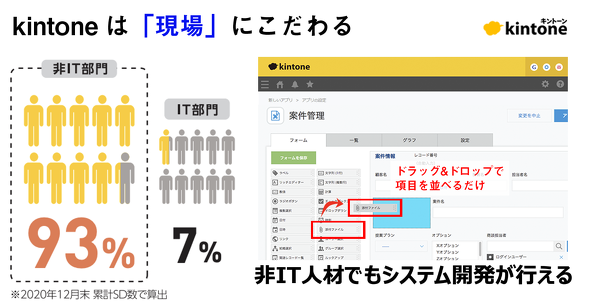

ノーコード/ローコード開発ツールのkintoneは、プログラミングの知識がなくとも開発の工程を理解しやすく、導入者の93%が非エンジニアだという。システムを作る際は、チェックボックスや文字フィールドといったUIのパーツや機能のパーツをドラッグ&ドロップで配置すればよい。システムのひな型となるサンプルアプリが豊富なため、業務に必要な機能を再現しやすい(図1)。

「kintoneを開発時に対話の中心に据えることで、ビジネス現場の担当者は、伴走型SIerがどのような作業をしたのかをきちんと理解できます。両者が同じ目線で開発を進められることがポイントです。非エンジニアがシステム開発のノウハウを学び、スキルを習得する助けにもなるので、内製化の土壌を築くという意味でも適しています」(相馬氏)

IT部門は伴走型SIerと共創的関係の中で、事業戦略や現場の課題の理解を進められ、現場に対してどのように解決案を提示すればよいかという知見を身に付けられる。

伴走型SIerを山岳ガイドに見立ててゴールを目指す

相馬氏は、伴走型SIerと現場の関係を山岳ガイドと登山者の関係に例える。

「頂上というゴールに到達するために、山岳ガイドは天候の変化やパーティーの状態を見極め、ルートやスピードを調整します。『昨日雨が降ったから落石があるかもしれない』『急ぎたいけれども、ここは後続を待とう』など、柔軟かつ臨機応変なガイドの意思決定が登山を助けます。こうした支援がなければ、登山者は知らずに無謀なルートを選び、登頂が難しくなる恐れもあります」(相馬氏)

相馬氏によれば、登山者は1つの山を攻略しても、さらに高い山に挑みたいと思うものだ。登頂が厳しい山であるほど経験豊かなガイドの存在が必要になるように、各案件で現場と目標を共有し、安全にゴールへと導く伴走型SIerの存在がDXを成功させるカギだという。

対面開発によって現場が欲しいシステムを柔軟に完成させた事例

伴走型SIerとのプロジェクトの進め方として、「対面開発」という手法がある。SIerと現場の担当者がオフラインもしくはオンラインで対面しながら課題を明確化し、開発を進める。ある製造業の事例を紹介しよう。

その企業は、担当者が商品の注文を取引先に口頭で伝えていたため、「どこに何をどれだけ注文したのか」を管理者が把握できないという課題を抱えていた。伴走型SIerは、ヒアリングを通してこの課題を明確にし、業務の整理を実施した。既存の在庫管理システムと連携しながら稼働する「部品発注、承認システム」のプロトタイプをkintoneのアプリで作成し、ユーザーに都度確認しながらシステムを洗練させた。

「プロトタイプを短期間で作成し、それを基に現場のエンドユーザーと対話することでニーズを即時に反映できます。アジャイルな開発手法によって現場が利用しやすいシステムを構築できます」(相馬氏)

議論を進める中で他の業務課題が浮き彫りになることもある。そうした課題に柔軟に対応する工程を見ながら、IT部門は業務全体に合ったシステム提案の勘所を身に付けやすくなるという。この事例について相馬氏は、企業の担当者やIT部門、伴走型SIerが共通の理想を目指してそれぞれの役割をこなし、チームとして協働できた見事なケースだと話した。

では、自社に伴走してくれるパートナーをどのように見つければよいのか。要件定義に縛られない柔軟な対応の前提として、SIer側が工数ではなく、サブスクリプション型や成果報酬型など、提供価値で対価を得るサービス体系を用意している必要がある。 システム開発の進め方だけでなく報酬体系という点でも、柔軟性を持った伴走型SIerを得ることが重要だ。

伴走型SIerは「戦略型」「相談型」「推進型」という3つのタイプに分けられる。まずは各タイプの得意分野を知っておきたい。

戦略型(プランナー)は、企業が向かうべき目的地の決定に重点を置き、事業戦略やIT戦略の策定とシステムへの落とし込みを支援する。

相談型(アドバイザー)は、ITガバナンスの統制をサポートする。現場が主体となってシステムを内製化する場合に、この相談型がIT部門と協力して性能やセキュリティの確保に注力する。

推進型(サポーター)は、主に現場の課題解決を支援するタイプだ。業務フローの整理や現場のニーズのヒアリングを実施しながら開発作業を進める。

「当社は、kintoneという開発環境を用意するだけでなく、戦略型、相談型、推進型それぞれの分野で伴走型SIの実績を積んだパートナー企業をご紹介できます。課題や悩みに応じて最適なパートナー企業を選択できますので、ぜひお気軽にご相談ください」(相馬氏)

基幹システム×業務システムの業務改革のコツはセミナーでも

サイボウズは、IT部門向けのセミナーを複数日程で開催しています。

DXを推進するためのローコードツールを用いたIT部門と事業部門の目指すべき体制や、実際にkintoneを利用して業務改革を推進した事例を紹介しておりますので、開催日程などは下記リンクでご確認ください。

ホワイトペーパー

IT部門向け冊子~京王グループ・星野リゾートの事例から学ぶ~

AIやRPA、IoTなどへの期待が高まる中で、深刻なIT人材不足問題が顕在化しています。現状の少ないリソースの中でビジネスに貢献していくために、“これから”のIT部門はどうあるべきでしょうか……。

関連記事

実例に学ぶ、DXが進む「基幹システム×業務システム」の使い分け

実例に学ぶ、DXが進む「基幹システム×業務システム」の使い分け

限られた予算と時間の中、安定稼働が求められる基幹システムを堅ろうに維持しながら、新たなチャレンジを進める手を止めないために必要なのは、業務システム活用のアイデアだ。DX推進で先行する事例から手法を学ぶ。 欲しいツールは現場が知っている――これからの企業が採るべきIT経営戦略とは?

欲しいツールは現場が知っている――これからの企業が採るべきIT経営戦略とは?

クラウドの普及に伴い、社員とITツールの関係性は変化しつつある。これまではIT部門からITツールが与えられるのを待つ立場だった現場が、自ら必要なシステムを生み出すムーブメントが起きているのだ。本記事ではサイボウズが提供する「kintone」の企業導入事例をもとに、これからの企業が採るべきIT経営戦略を探る。 「DX銘柄」日清食品HDの情シスを支えるローコード開発ツールの秘密

「DX銘柄」日清食品HDの情シスを支えるローコード開発ツールの秘密

DX銘柄に選定され注目を集める日清食品HD。その情報システム部門が推進する施策の一つがシステム開発の「内製化」だった。プロジェクトの中心人物に聞いた内製化の定着方法や効率の高め方は、われわれにもまねのできる、よく考えられたものだ。 変化に強い組織で「真のポストコロナ」に備える 星野リゾートのサバイバルDX

変化に強い組織で「真のポストコロナ」に備える 星野リゾートのサバイバルDX

「コロナ禍」によって世界中の観光業が苦境にある。それは国内外で事業を展開する星野リゾートにとっても同様だ。しかし同社はコロナ禍の後に来る需要の爆発を予測し、来る日に向けて、デジタル活用による事業の維持を続けている。 アフターコロナ時代に求められる「システムの脱・3密」 IT部門の新しい在り方とは

アフターコロナ時代に求められる「システムの脱・3密」 IT部門の新しい在り方とは

COVID-19による全社テレワーク体験は「当たり前」だった業務に改善の余地があるという気付きにつながった。企業活動はマンパワーを前提とした昭和モデルからリモート主体の新しい働き方へと変化するだろう。今後IT部門に求められるものは何か。 人材不足が真因ではなかった、IT部門がデジタル変革に踏み出すために必要なこと

人材不足が真因ではなかった、IT部門がデジタル変革に踏み出すために必要なこと

事業部門は変革に向けたアイデアを次々と実現したい。だがIT部門は既存システムの運用に追われ、なかなか変革に踏み出せずにいる。そのような状態を解消できない限り、変化に強い企業IT基盤の実現は程遠い。原因はどこにあるのか。これからのIT部門に求められる基本戦略を読み解いていこう。 IT部門からはじまる革新を―ジレンマから脱却し、ビジネス貢献を実現するために―

IT部門からはじまる革新を―ジレンマから脱却し、ビジネス貢献を実現するために―

ビジネス環境の急激な変化を受けてAIやRPA、IoTなどへの期待が高まる一方で、IT人材の不足は深刻化している。既存システムの運用や保守にリソースを割かれ、新技術を取り入れる余裕がない企業も少なくない。高い壁に直面しているIT部門は、今後どうあるべきか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2021年9月22日

ホワイトペーパー

AIやRPA、IoTなどへの期待が高まる中で、深刻なIT人材不足問題が顕在化しています。現状の少ないリソースの中でビジネスに貢献していくために、“これから”のIT部門はどうあるべきでしょうか……。

サイボウズ 相馬理人氏

サイボウズ 相馬理人氏