「RISCだったら自分たちで作れるんじゃね?」で始まった、自家製RISCプロセッサの興隆:RISCの生い立ちからRISC-Vまでの遠い道のり(1/3 ページ)

最近ではArm、RISC-Vなど組み込みでも華々しい活躍を見せているRISCプロセッサ。その歴史的経緯を、IT史に詳しい大原雄介さんが解説する。

ARM(現在はArm)の成功は、また別の形で業界に影響を及ぼすことになった。つまり「適当なプロセッサがなければ、自分で作ればいい」というトレンドである。1980年代後半といえば、まだASIC(Application Specific IC:特定用途向けIC)を使うことが多く、国内でもNEC、富士通、日立、東芝、シャープといった大手だけでなく、もっと小さなメーカーもASIC製造に参入していた。

実際、筆者が昔いた会社では、ヤマハに製造を委託することもあった。もっとも、当時のヤマハは規模こそ小さかったものの、97年にIntelに買収された米半導体企業Chips & Technologiesの製品の製造を受諾していたりしていたから、知名度はそれなりにあったともいえる。この当時だとASIC製造の初期コストは数百万~1千万円台のオーダーだったから、わりと気軽に自社製品専用のASIC製造が可能だった。

さて、ASICを作るときにはCPUがあった方がやっぱり楽である。全ての処理をハードウェアで実装するのは高速化には役立つし、うまく行けば回路規模の縮小(=製造原価の低減)も可能になるが、その一方で複雑な処理するのは苦手(ステートマシンの管理を全部ハードウェアで実装するのはそれなりに難易度が高い)だし、柔軟性にも欠ける(設計後に要件が変わったりしても対応できない)。

そこでASICを作る際に、汎用CPU+専用回路という構成にするのはまあまあ一般的であった。問題はこのCPUをどっから持ってくるか、という話である。4/8bitのCISC CPUであれば比較的簡単に作れるし、実際作って利用していた会社は少なくないが、16/32bitの処理性能の高いCPUとなると、それなりのところから購入してくるしかないというのが80年代前半の状況だった。ところがARMの成功を見て、「んじゃRISCだったら自分たちで作れるんじゃね?」と、さまざまなメーカーが自社でRISC CPUの開発を始めることになった。

有名なところでは、1992年に米Adaptecが投入したSCSIコントローラー「AHA-1740」シリーズに搭載された「PhaseEngine」がある。このPhaseEngineはAdaptecの外部に一切出ることがなかったので、内部の詳細はまったく分からないのだが、当時の広告でも「PhaseEngine RISCプロセッサを搭載することで高速処理が可能!」とたっぷりアピールしていた。

そのPhaseEngine、確か1992年にAHA-1740に搭載されていた時には4MIPSと宣伝されていた記憶があるのだが、AHA-1740Aでは8MIPS、AHA-2740で10MIPS、AHA-2970では20MIPSに性能が上がり、UltraWideSCSIに対応したAHA-3970には20MIPSのPhaseEngineがデュアルで搭載された、とアナウンスされている。ここまで性能をスケールさせる場合、外部からCPUを購入していたら間違いなくライセンス料がグンと跳ね上がるはずだが、自社製造のCPUだったためにそうした問題は起きなかった。

1993年に設立されたファブレスGPUメーカーの米Renditionも、やはり自社でRISCを開発した。同社が1995年に発表した「Verite V100」というGPUには、その自社開発のRISCプロセッサが内蔵されており、これが一種のプログラマブルシェーダー的な作業を実行していた(こちらも詳細は不明)。

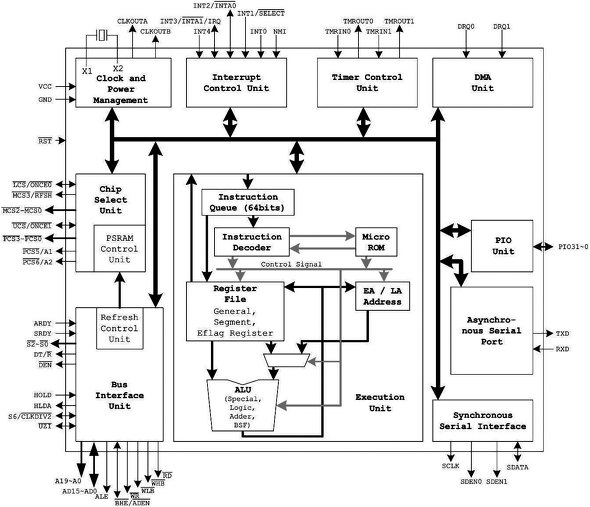

もうちょっと後で言えば、台湾のRDC Semiconductor(金麗科技)は、2000年に80186互換の16bit RISCプロセッサとして「R8800」を発表している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR